Céramiques traditionnelles à vocation technique

13 Fév 25

Articles

Temps de lecture : 5 minutes

Notre série sur les céramiques techniques se poursuit. Cette semaine nous vous proposons de découvrir un article dédié aux céramiques traditionnelles à vocation technique.

Les céramiques traditionnelles

Elles nous accompagne depuis des millénaires. Issues de matières naturelles comme les argiles, les feldspaths et les minéraux silicatés, elles se forment grâce à un processus de cuisson à haute température, lui conférant robustesse, durabilité et esthétique unique.

On peut classer les céramiques traditionnelles en plusieurs catégories, telles que les terres cuites, les faïences, les grès et les porcelaines, chacune possédant des caractéristiques propres.

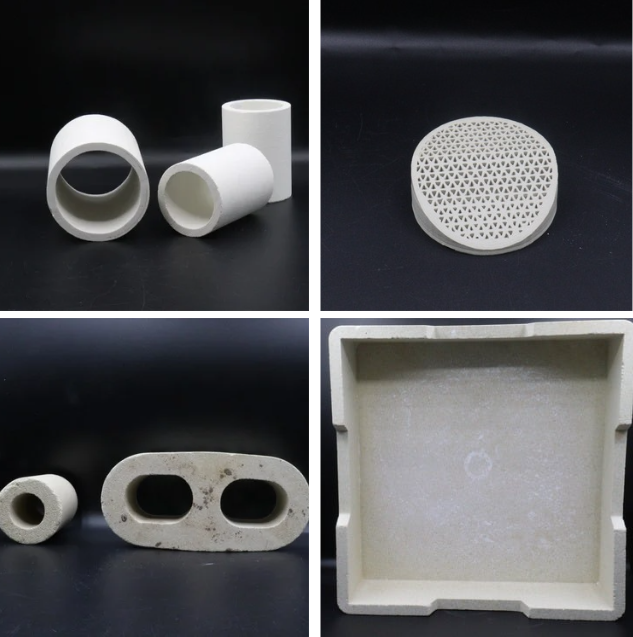

Selon la géométrie et les caractéristiques des pièces à obtenir, les céramiques traditionnelles peuvent être mises en forme par différents procédés : par coulage naturel ou sous pression d’une suspension aqueuse dans un moule poreux, par extrusion, par calibrage, par injection d’une pâte plastique ou encore par pressage de granules.

En plus de leur esthétisme, ces céramiques montrent des propriétés exceptionnelles notamment, une excellente résistance thermique, une isolation électrique élevée ou bien encore une très faible réactivité chimique. Autant d’atouts qui en font des matériaux incontournables pour de nombreuses applications de la vie quotidienne mais aussi dans l’industrie comme l’électronique, l’énergie, l’environnement, …

Ainsi, les premiers développements dans le domaine des céramiques techniques ont commencé avec l’utilisation de céramiques silicatées telles que les porcelaines techniques, la stéatite, la mullite ou la cordiérite.

Les céramiques traditionnelles à vocation technique

Les porcelaines techniques

La porcelaine est majoritairement utilisée dans les arts de la table mais son caractère isolant électrique avait donné lieu à la fabrication de produits isolants dans l’industrie électrique (interrupteurs, isolateurs). Ainsi, une déclinaison de ce matériau concerne les porcelaines techniques. Celles-cisont des porcelaines alumineuses obtenues à partir d’une pâte enrichie en Al2O3 (corindon ou alumine calcinée), à une teneur au-delà de 50%. Dans ce cas, les argiles sont utilisées pour leurs propriétés de plasticité rendant le mélange de poudre apte à la mise en forme. Les produits sont généralement frittés (puis émaillés) entre 1280 et 1600°C selon la teneur en alumine.

Un exemple d’application concerne les résistances de puissance permettant d’absorber des pics de courant et de les dissiper sous forme de chaleur. Le matériau est ainsi constitué d’une matrice céramique isolante (à base d’argile et d’alumine) et d’une phase métallique conductrice.

La stéatite

La stéatite est un talc minéral de formule chimique (3MgO.4SiO2.H2O), pouvant contenir d'autres minéraux tels que la chlorite, la magnésite, la dolomite et parfois de petites quantités de quartz.

Utilisée depuis l'Antiquité, la stéatite a servi à la fabrication d'objets décoratifs, de sculptures et d'outils rituels par des civilisations comme les Égyptiens et les Mésopotamiens. Aujourd'hui, elle est employée dans de nombreux domaines, notamment pour la fabrication de comptoirs de cuisine, d'éviers et de cheminées. Grâce à sa capacité à emmagasiner et restituer la chaleur de manière progressive, la stéatite a été fortement utilisée pour la fabrication de système de chauffage naturel (radiateurs). Ce mode de fonctionnement utilise le principe de l’inertie sèche. Il consiste à accumuler la chaleur dans un cœur de chauffe en stéatite, lequel émet les calories emmagasinées par la suite sous forme de rayonnement, La stéatite est aussi utilisée dans l'industrie de revêtements réfractaires et d'isolants électriques, en raison de sa stabilité thermique et de ses propriétés diélectriques.

La mullite

La mullite est un composé stœchiométrique d'alumine et de silice, de formule chimique 3Al2SiO5.

Bien que la mullite soit un minéral naturel, les gisements restent extrêmement rares. Les applications industrielles reposent sur des mullites synthétiques obtenues par calcination à températures élevées de divers alumino-silicates naturels ou transformés. Parmi ces matériaux, on retrouve notamment le kaolin ainsi que certaines argiles réfractaires comme l’andalousite.

Une autre méthode consiste à mélanger de façon stœchiométrique des poudres fines d’alumine et de silice. Ce mélange se transforme en mullite par cuisson à haute température. Nombreux sont les paramètres qui jouent un rôle fondamental sur la formation de la mullite et l’obtention de ses propriétés finales. Parmi ces paramètres, le choix des matières premières est particulièrement important pour garantir la qualité du produit final. D'autres acteurs comme la taille des grains, l’homogénéité des mélanges, la température de synthèse, le temps et l’atmosphère de cuisson sont aussi importants.

Ce matériau présente des propriétés réfractaires remarquables notamment une température de fusion élevée de 1853°C, assurant sa stabilité thermique. Il offre une bonne résistance à des températures élevés (jusqu’à 1400°C), ce qui le rend adapté à des environnements extrêmes.

La mullite bénéficie également d’une excellente résistance aux chocs thermiques et d’une faible dilatation thermique, assurant une grande stabilité. Cela lui confère une haute stabilité dimensionnelle, même à haute température.

Sa faible conductivité thermique lui permet des utilisations comme isolant thermique.

La mullite est donc particulièrement utilisée pour la fabrication de supports d’éléments chauffants, de supports de résistances électriques, de réfractaires de four, de creusets de fusion, …

La cordiérite

La cordiérite est un aluminosilicate de magnésium, de formule chimique 2MgO·2Al₂O₃·5SiO₂, obtenu à partir de roches sédimentaires. Elle peut aussi être ou synthétisée par divers procédés. Elle présente une excellente résistance aux chocs thermiques grâce à son faible coefficient de dilatation et sa faible conductivité thermique. Elle offre une bonne tenue aux hautes températures, de faibles pertes diélectriques ce qui la rend adaptée à diverses applications. Elle possède aussi une excellente résistance à la corrosion, notamment vis-à-vis des métaux fondus.

Les applications sont diverses : Isolation électrique des résistances chauffantes, supports de cuisson, brûleurs, , pot catalytique pour la conversion des polluants tels que le CO, HC et Nox, supports de composants électroniques pour le spatial.

Contactez-nous

Le Centre de Transfert de Technologies Céramiques, en tant que centre technique, joue un rôle central dans le recherche et le développement sur ces matériaux.

Pour plus de renseignements, contactez-nous : contact@cttc.fr